問題化する若者の「オーバードーズ」 市販薬を乱用目的で使ったことがあるという回答は1.6%に 厚労省が啓発資料を作成

近年、規定量を超えて医薬品を服用する「オーバードーズ(OD)」が、若年層を中心に社会問題となっている。

市販のかぜ薬や咳止め薬を、本来の目的である症状を抑えるためではなく、感覚や気持ちに変化を起こすために大量に服用するもので、高校生の約60人に1人が市販薬を乱用目的で使ったことがある、と回答した調査もある。

医薬品の過剰摂取はさまざまな健康被害を引き起こし、やめられなくなる恐れもあることから、厚生労働省では啓発を強化している。

国立精神・神経医療研究センターが、2021年に実施した「薬物使用と生活に関する全国高校生調査」によると、「治療ではなく乱用(気分を変えるために決められた量や回数を超えて使用すること)目的で市販薬を使用した経験がある」と答えた高校生は、全体の1.6%(男子1.2%、女子1.7%)だった。割合に換算すると約60人に1人になる。

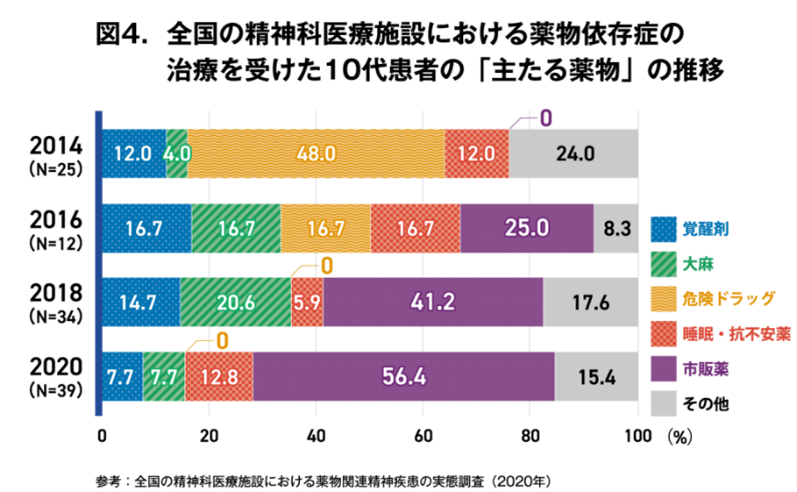

全国の精神科医療施設における薬物依存症の治療を受けた10代患者の「主たる薬物」の推移を見ても、「市販薬」の割合が増加し、2020年には半数を超えていることがわかる。

市販薬は覚醒剤や大麻などとは異なり使用は違法ではなく、医師の処方箋がなくても薬局(ドラッグストア)などで手軽に購入できる。さらにインターネットやSNSで乱用に関する情報を入手しやすくなっていることなどが背景にあると考えられている。

こうした状況を受け、厚生労働省では、「学校薬剤師・地区薬剤師会を活用したOTC濫用防止対策事業」として、市販薬の乱用防止を目的とした啓発用資材(冊子・動画)を作成。いずれもオーバードーズの危険を伝える内容で、小学生と中高生向けに分けてイラストや漫画、動画をふまえてわかりやすく伝えている。

また薬局や薬店で市販薬を販売する薬剤師や登録販売者を対象に、「ゲートキーパーとしての薬剤師等の対応マニュアル-OTC医薬品を販売する薬剤師・登録販売者、及び学校薬剤師向け-」も公開した。市販薬の乱用に苦しむ人たちを適切な支援先につなぐことを目的としている。啓発資材は、厚生労働省HPやYouTubeで公開している。

一般用医薬品の乱用(オーバードーズ)について(厚生労働省)

「市販薬の乱用防止を目的とした啓発関連資材(厚生労働省/2025年2月20日)

「薬物使用と生活に関する全国高校生調査(2021)」(国立精神・神経医療研究センター)

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。

[日本医療・健康情報研究所]Copyright@2025 Soshinsha.